【蔵見学録_02】福岡が誇る“研ぎ澄まされた味覚とチームワーク”【若波酒造様】

こんにちは。日本酒原価酒蔵随一の日本酒オタク、佐々木一慶です。

日本酒が大好きで、気づけば「J.S.A. SAKE DIPLOMA(日本酒ディプロマ)」まで取得してしまいました。日々酒蔵巡りをしながら学びをお客様への提供や店舗運営に反映させています。

今回は、福岡県大川市に蔵を構える「若波酒造」さんを訪問してきました!

全国で180人、九州では若波酒造のお2人しかいない「清酒専門評価者」が監修を行う全国トップクラスのテイスティング体制で造られた日本酒は、

押し寄せる味わいと、すっと引いていく余韻のバランスが絶妙な抜群の飲み心地。

ハイクオリティな日本酒を生み出す品質管理やチームワーク、職場環境など、たっぷりとお話しを伺うことができました!

今回は第2回目のレポートです!前回の赤武酒造さんの記録など、過去のアーカイブはこちらから!

組織・人・担い手

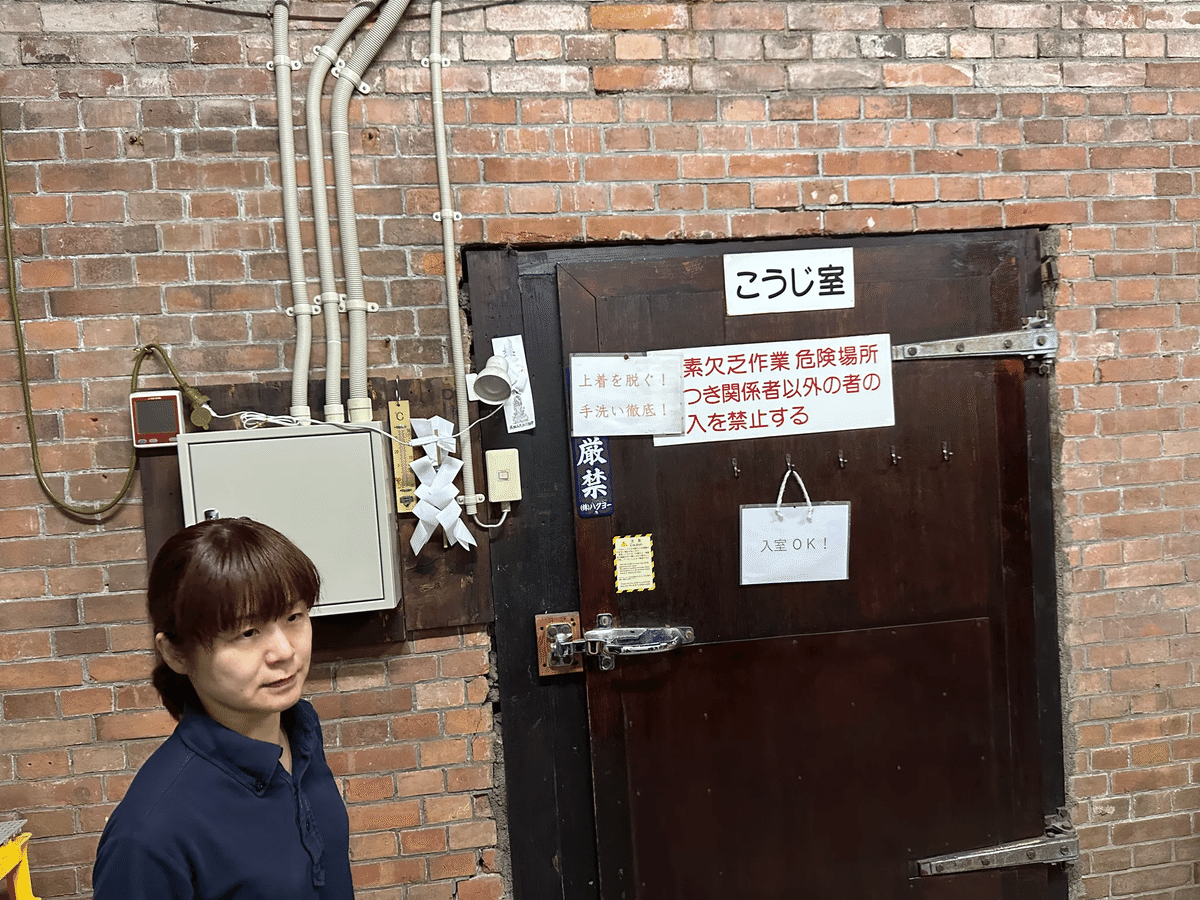

今回案内してくださったのが、製造統括を務める今村友香さん。2006年〜2015年の間は杜氏として活躍されていたそう。

酒蔵の経営は姉弟で行っていて、弟さんが蔵の代表を務め、 お姉さんの友香さんが製造統括を担い、経営と製造のバランスを取っていて、 それとは別に杜氏さんがいる体制。

この3名の役割分担とチームワークが酒質の向上につながっています。

酒造りの特徴・コンセプト

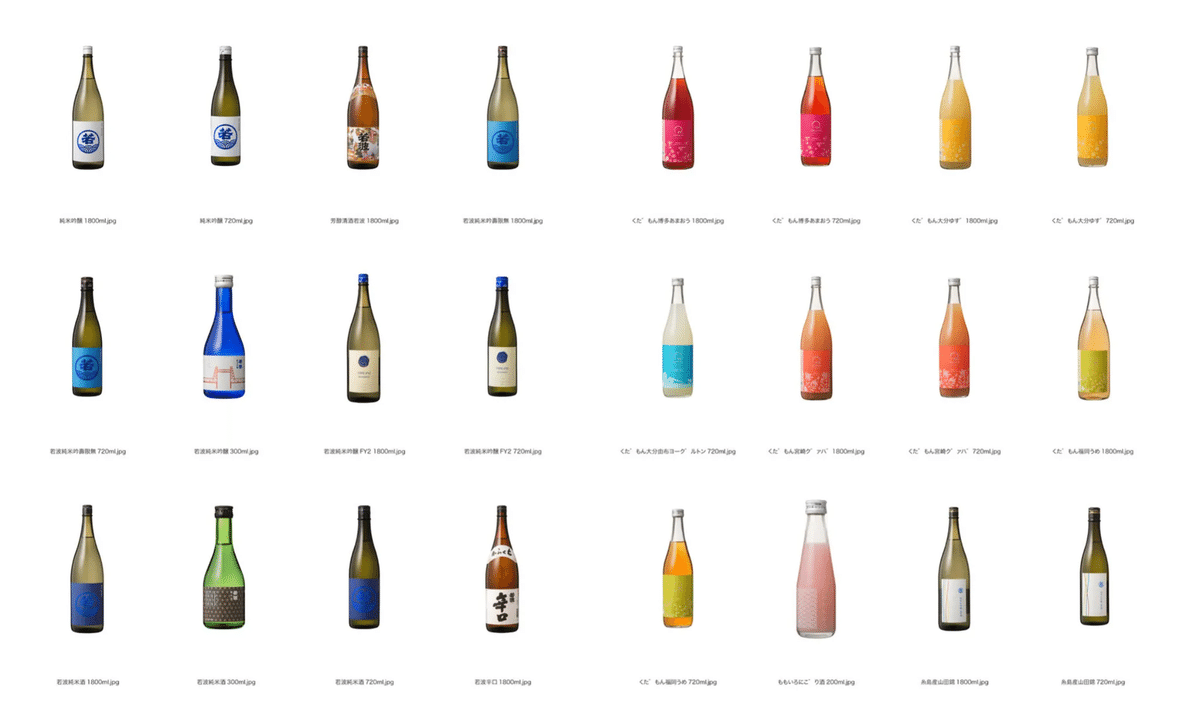

- コンセプト:「味の押し波・余韻の引波」──押し寄せる味わいと、すっと引いていく余韻の波のような味のイメージだそう。

- 原料米: 山田錦、壽限無(じゅげむ)、福岡県産の「夢一献」など使用。雄町も少々。

- 酵母:イソアミル系(バナナっぽい香り)の特徴が出やすい九州の酵母

- 酒質設計: 軽快さ・香り・スッキリとしたキレを重視。主張しすぎず飲みごこちのいい“食中酒”としても楽しめるような味わいを目指している。

- 九州の素材を使ったリキュールなども豊富

研ぎ澄まされた味覚

主軸の三人のうち、造りに入るお二方は、 九州で2人しかいない「清酒専門評価者」という超難関な資格を有しているそうです。

資格取得に至るでに8年のトレーニングが必要かかったというくらいとんでもない狭き門で、全国で180人ほどしかいないとか・・・!

弁護士さんやお医者さんより少ないですね!この絶大なテイスティング能力を有したお二人のよる品質チェックは”2段階認証”と呼ばれています!

その上で、品質管理と分析(データドリブン)に対するこだわりは並々ならぬものでした。 最新の分析室を備え、酸度・アルコール度・アミノ酸・グルコース等を毎日測定(本来は2日に1回がセオリーらしいが、ここは毎日)。 測定データは未来のために保存・蓄積しており、品質改善のためのデータ基盤が整備されていました。

そういった化学的なアプローチを欠かさない上で、自らのテイスティング、感覚の方で商品の出来上がり、完成を判断、科学技術と感性、共に超高いレベルで融合しているのがすごいところです。

さらに、このテイスティングの表現方法も、できるだけ複数人で共通認識を持てるために酸味は5段階数値で表してみたり、できるだけ数字に直しているらしいので、精度も超ハイレベル。

全国トップクラスのテイスティング体制が整っているといって過言ではありません!

女性でも働きやすい仕組み作り

酒蔵の内部は、驚くほど衛生管理と設備投資に力を入れている“近代的かつ人にやさしい蔵”でした。

創業100年以上経っているので、 蔵の見た目はレトロな感じがありつつも中身は合理的に改革中。

見学の当日は造りが始まるちょっと前の段階で、複数の業者さんを呼んで徹底的に清掃や補修など、準備をしっかり行っている様子が見られました。

2015年頃までは杜氏として、今現在も製造統括として造りの時期には現場に入る今村さんは、かなり小柄な方。ご自身いわく20kgのお米は運べないとのことでした。

そこで、様々な環境、仕組みを見直して重労働なしでも酒造りができるようにしていったそう。様々な改革の結果、他男性スタッフや蔵人さんたちも腰痛の悩み等から解放されて、みんなにとってハッピーな環境になっていってるそうです!

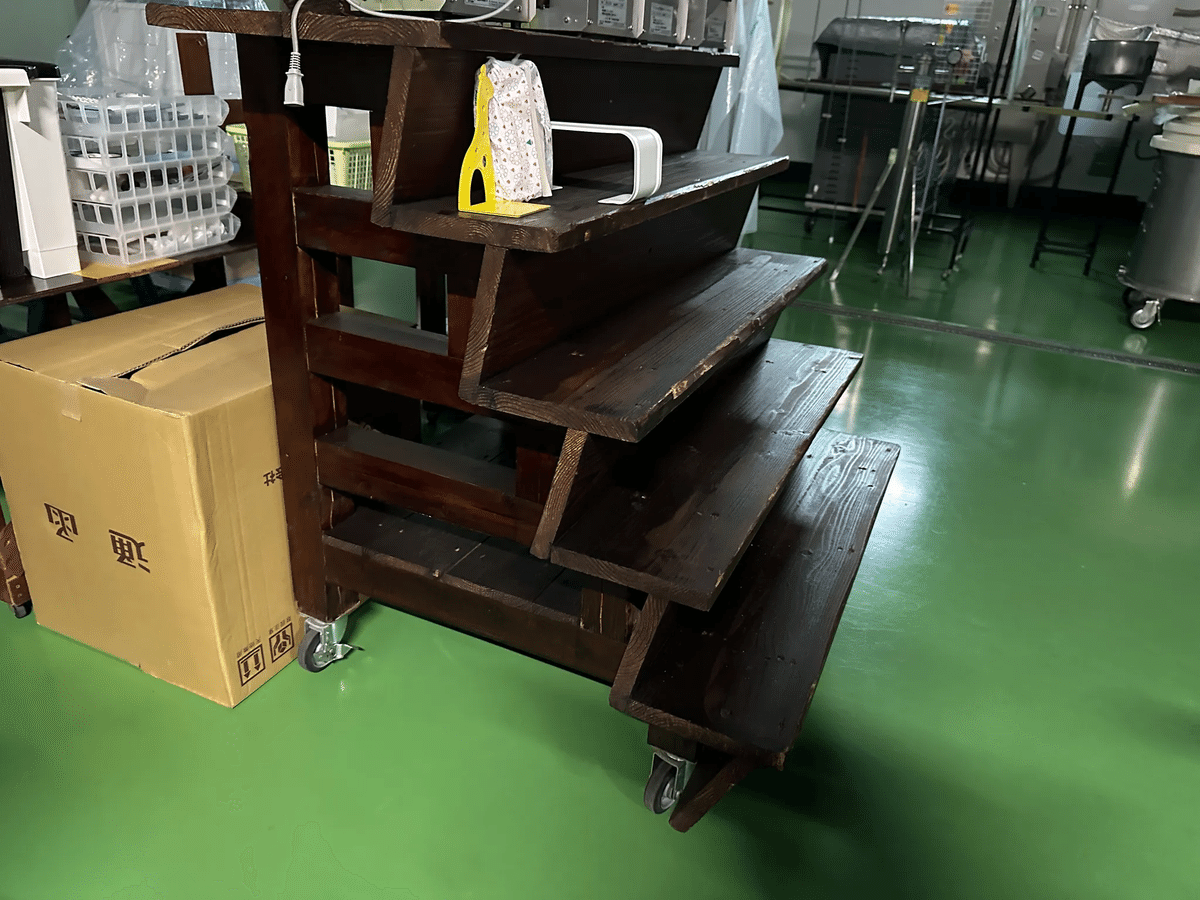

改善の中でもとりわけ特徴的だったのは、小柄な女性でも扱いやすい専用道具の開発・導入。

これは蔵のある大川市が、家具が有名で技術が発達しているそうで、その強みも活かしたもの。

他にも、古い床をフラットに改修したり、高所の作業をしないようにするなど、危険の少ない動線設計に投資している点も特徴的でした。

他、設備面で特徴的だったところ

- 貯蔵用冷蔵庫は複数温度帯を使い分け(−25℃/−2℃/7℃等)。

- すべて瓶貯蔵し、パストライザーを導入。

- かなり広いタンク室。酒母室を兼ねるスペースや、土足禁止の徹底など衛生動線が厳格。

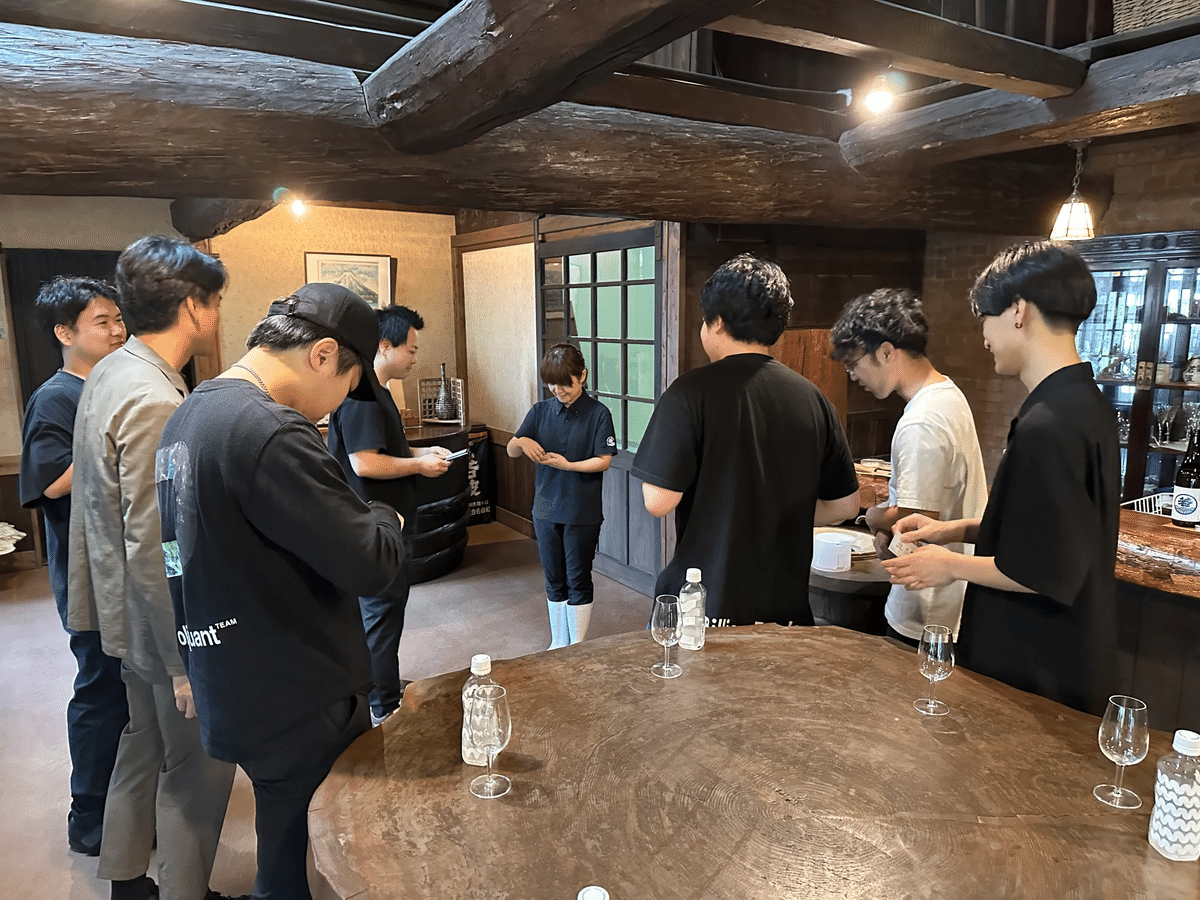

テイスティング

こちらから、動画もぜひご視聴ください!

チームワーク

今回はタイトルにチームワークと記載しておりますが、これは酒蔵見学の途中に幾度となく「チームワーク」、「チーム」といったワードが出てきていたためです。

近年の若波さんの酒質の向上は、今村さんが杜氏から製造統括の方に役割を移したことが大きいそうです。

自らが杜氏の時代は常に現場に張り付いて手を取られるので、自分の思うようなスピード感で蔵の環境改善がやりづらかった。今の体制になってからは、代表が蔵の経営を担い、専任の杜氏さんが現場の酒造りを担ってくれているので、製造統括の今村さんが環境改善に注力できて、理想的な分業体制が確立されました。

この結果、酒質が飛躍的に向上したそうです👏

📌ちなみに、近年で一番の酒質向上につながった取り組みは?と伺ったら、

ズバリ火入れのタイミングだそうです。早ければ早いほどいいらしい🔥

今の体制ができてからはお金をかけた設備への投資も惜しまず行ってるようですが、返ってきた答えはそういったお金がかかることよりも、早く火入れができるようにスケジュールを確保するという、計画のところだったのが面白かったです。

飲食店として学べること

最後、せっかくなんで”具体と抽象”、

我々飲食店でも学びになるような点をシェア&リスペクトします!

1. 明確な役割分担による効率化

経営・製造統括・現場杜氏の3人がそれぞれの責任の所在をはっきりさせつつ、サポートし合う体制があったおかげですごく環境が良くなったしそのスピードも上がった。みたいな話がありました。

このお互いにサポートし合う関係はめちゃくちゃ大切にしたいですよね!

👉 飲食店に置き換えてみると…

- 経営を担う幹部

- 店舗を支える現場スタッフ

- それを補助する本部スタッフ

が存在していて、ここはまぁまぁ役割分担がわかりやすい。

店舗単位だと、- 接客でお客様を楽しませる人

- 料理を作る人

- 全体をまとめる責任者

これ以上に洗い物がめちゃ早い人とか、会計が確実な人とか、もっと細分化できると思うんで、お互いが補い合えるためにその役割や強みを整理、明文化していくことが重要だなぁと感じました。

2. 働きやすい環境への投資

重労働の排除、安全な動線設計、専用道具の開発といった内容が今回ありました。

👍日本酒原価酒蔵に置き換えてみると…

環境構築は似たようなことが実現できていて、通常の飲食店は重い一升瓶を抱えてお客様の前で注いでたりするところを、軽くて持ち運びやすい専用の100ml瓶で提供している点なんか正に働きやすい取り組みの1つなのではと!

他にも今行ってる業務でしんどいなぁとか、力の要る作業、時間がかかる作業なんかがあればどうにかして楽にできないか?仕組みを変えてそもそも無くせたりしないか?これをみんなで考えていければもっともっと働きやすくできそうですね!

最後に

私個人的にですが、若波酒造さんの商品はここ数年特に美味しくなってるなぁと感じておりました。決して以前が良くなかったという意味ではなく、

ここ数年の伸びが特に顕著、というポジティブな意味です!

その裏側には、

- 科学と感性を両輪にした品質管理

- チームワークに基づく役割分担

- 働きやすさを追求した環境改善

とこの辺りが要因だったのかなぁと今回の訪問で学びました◎

次回の蔵見学レポートでは、「花の香酒造」さんをご紹介します!

お楽しみに!

若波酒造とは

若波酒造合名会社は、大正11年(1922年)、福岡県大川市にて創業。筑後川の豊かな水と肥沃な大地に恵まれ、創業から103年(2025年9月現在)を迎える老舗蔵です。

蔵の傍を流れる筑紫次郎・筑後川のように「若い波を起こせ」という願いを込めて名付けられた「若波(Wakanami)」は、純米・純米吟醸・本醸造をはじめ、リキュールシリーズや限定品など多彩なラインナップを展開。伝統の技と現代的な感性を融合させながら、飲み手に新鮮な驚きと深い余韻を届けています。

酒造りで大切にしていることは「再現性」を追求すること。軽快で柔らかくキレが良い味わいは、和食に限らずイタリアンやフレンチにもマッチし、既存の日本酒ファン層に留まらず幅広い世代で多くの人に支持されています。

ブランド名にはローマ字で「Wakanami」を採用し、清新な波を思わせる意匠を展開。初めて手に取る方にも印象深く、何度も選ばれる存在を目指しています。