【蔵見学録_03】唯一無二の哲学と美学。“もはや酒造業ではない!?これは”産土業”だ!”【花の香酒造様】

こんにちは。日本酒原価酒蔵随一の日本酒マニア、佐々木一慶です。

日本酒が大好きで、気づけば「J.S.A. SAKE DIPLOMA(日本酒ディプロマ)」まで取得してしまいました。日々酒蔵巡りをしながら学びをお客様への提供や店舗運営に反映させています。

今回は、熊本の和水町、菊池川流域に蔵を構える「花の香酒造」さんを訪問してきました。

日本酒好きの間では、

「産土(うぶすな)」というブランド名で知られてとても人気が高まっていますが、

その裏にはとてつもなく深い哲学と美学が…!

代表の神田 清隆さん自ら、たっぷりとお話しを伺うことができました!

今回は第3回目のレポートです!過去アーカイブはこちらから!

はじめに

花の香酒造さんは、熊本県玉名郡和水町にある酒蔵で、創業は明治時代。

代表の神田清隆さんはフランスやドイツで「テロワール(気候風土と人間の営みが生む個性)」を学び、そこから日本に置き換えた概念として「産土(うぶすな)」を掲げています。

なので、「産土」は商品名でありつつ、哲学とか概念の名称になりますね!

「産土」という言葉は実は古語として存在しており、「母なる大地」「生まれ育った土地」を意味するらしいです。

代表の祖父の文献にも「産土」の表記があったそうで、それを現代に蘇らせたとのことでした。

ちなみに新政酒造さんの「アース(産土と書いてアース)」も、この考え方に共感して文字を当ててくれたとのことでした。

🧠哲学と美学

神田代表の話は「日本酒の造り」よりもむしろ「人類史」とか「自然」、「文化論」から始まります😲

かなり細かい資料まで作り込まれていて、これらの分野やその周辺に関する分野のことをとんでもなく学んでいるであろうことが想像できます。。

地 / 水 = 酒づくりの土台となるのは、和水町の大地と、そこから湧き出る水

米=米はもっとも重要な素材であり、味覚と酒質の本質

導=酒はつくるものではなく、自然の力を信じ、人が導くもの

祈 / 環=酒づくりと共にある「祈り」と「循環」を守り、土地から絶えず産業が生まれることこそが本物

こうした要素を酒造りの基礎に据え、人間の意思と自然の力の両立を大切にされています。

また、

松下幸之助や本田宗一郎といった日本の偉大な経営者の思想にも影響を受けていて、

「目の前のお金よりも文化を残す」

「その文化が資産となってお金を産み続けてくれる」

「商売とは文化を広げること」

といった姿勢が印象的でした😲

特に印象的だったのは、

『人間は虚構を創り出す力を持つ唯一の存在。その力をどう使うか?を真剣に考えるべき』

という言葉。

まさに「酒を造る=文化を創る」という視点で捉えているのだと感じました。

地質学なんかの話も・・・

酒蔵の造り

酒蔵の中は代表の姪っ子さんが案内を担当、

造りの現場はコンパクトでした。

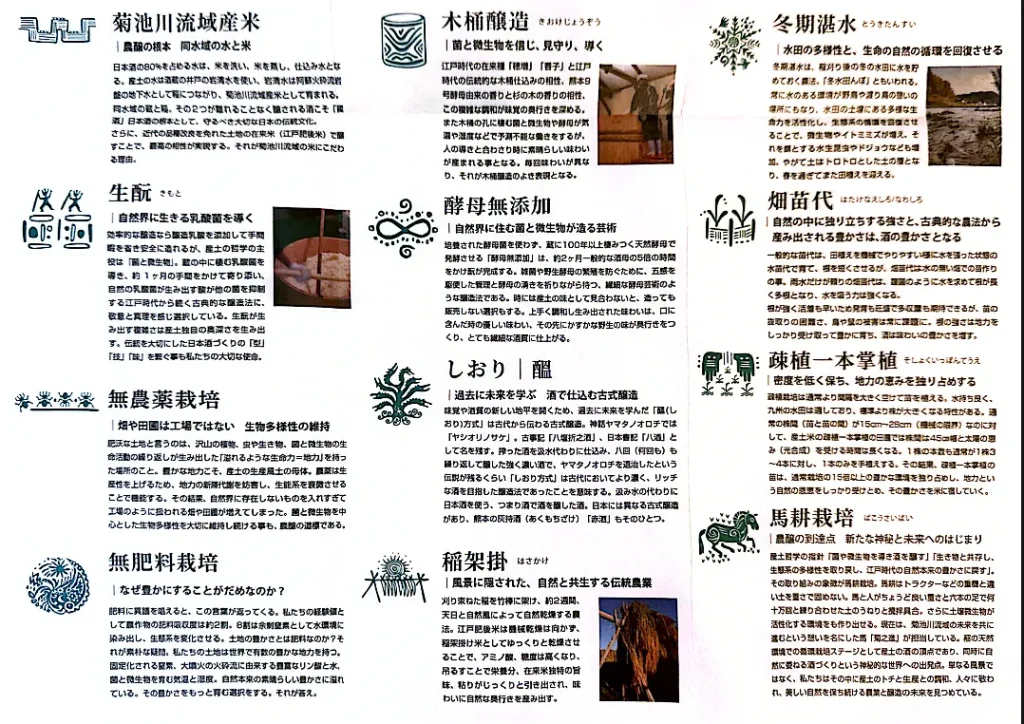

- 木桶仕込みは五農醸以上と赤酒のみ。

└ただし九州は温暖なので稼働は3ヶ月が限界、その間も常に温度との戦いなので一日中張り付いて気が抜けないそう。 - 酒母室を3つ用意して発酵段階の違うもの同士の菌の混ざりを防ぐ

└これはかなり珍しいです。自然の発酵の力に任せる分、扱いを繊細にする必要があるのかも。 - 洗米は機械から全て限定給水へ切り替え

└社員の半数が辞めるほど作業的に大変な転換だったらしいが、逆にそれがいいと思って加わってくれる仲間が増えたそうなんで、いい意味で血の入れ替えができたっぽいです。

伝統を守りながらも機械に頼れるところは頼っていて、

常に「理にかなった形」を模索している姿勢を感じました。

ただ、今後の展望だと、

より労務的には大変な手仕込みの要素を増やしていくとのことでした、、!

そのほうが酒蔵の哲学にもマッチしますしね。。

文化と日本酒の関わり

蔵見学終了後は再び神田代表の講義へ。

神田代表が強調していたのは「日本文化の精神性と酒造りの関係」。

・神道=自然崇拝、祖先崇拝

・型を覚え、技を磨き、心を高める

・自然に畏敬の念を持って向き合う

こんな感じのことを語ってくれました。

👉実際に蔵では農耕儀礼や祭祀も行い、「酒には日本の精神が宿っていなければならない」との信念で、

「売れるための小手先」ではなく「本質を伝えること」を徹底されています。

その一端が『十二農醸』。

✍️十二農醸とは

産土独自の基準で、農作業や醸造工程を人間の手間に応じて十二段階に分類。

ちゃんと説明するととんでもない文章量になるので割愛して、

雑にいうと、数字が高いほど大変になっていく。。

田んぼと米づくり

蔵の前には田んぼ、両側には山と川があります。

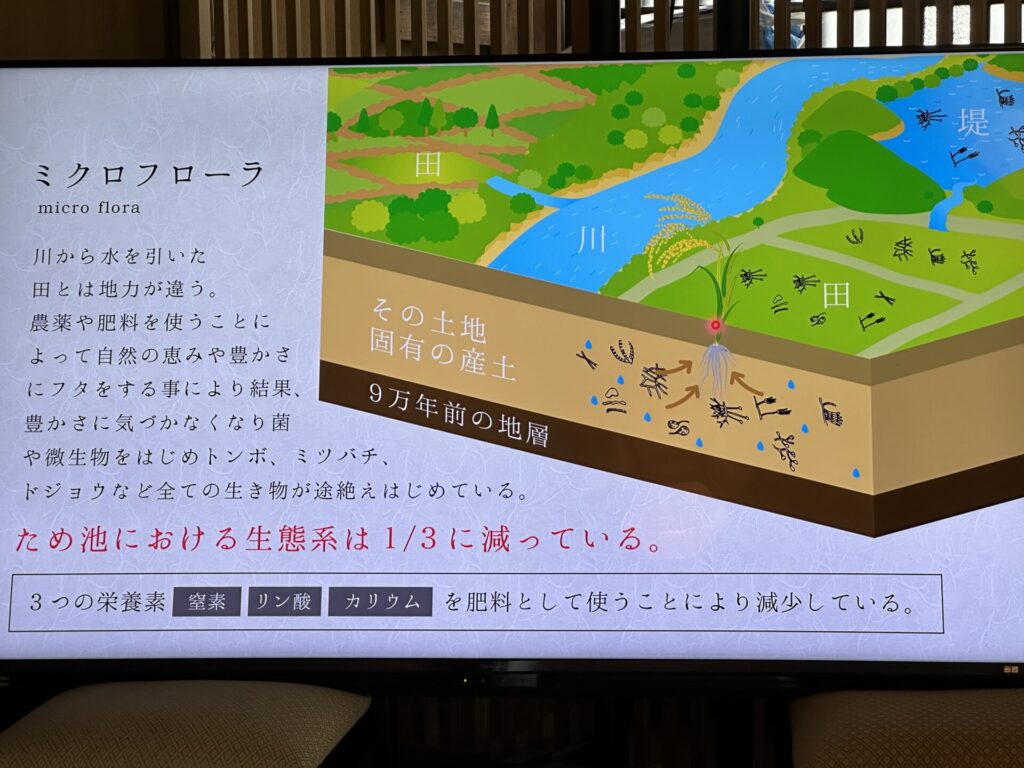

・無農薬、無肥料栽培を徹底

└いい意味でいろんな虫や生き物が多かったです、トンボもわんさか飛んでました

・田んぼごとにデータを記録するアプリを自社で開発中らしく、徹底的なトレーサビリティ管理

└開発に数千万かかってるそう・・・それだけ本気度が伝わります

・自社で使う分だけでなく、地域の無農薬、無肥料米を増やすためにお米の販売を開始予定

└酒蔵のスペックを考えるとこれ以上は造れないっぽいですが、同様の地域を増やしたいための判断。

特に、農薬以上に肥料が問題だと感じておられていて、産土の土地を守るのは無肥料がとても重要であるとのこと。

有機栽培・減農薬・オーガニックなどは全て肥料を使うらしいんですが、産土さんは一切何も持ち込まないというのが大切な事としています✨

・「穂増(ほませ)」「香子(かばしこ)」といった古代米の品種を復活させて使用。

肥料に頼らない方がよっぽど理にかなっていることを、自分たちの実体験を交えて熱く語ってくださいました。

└ここは、薬に頼るより体力、身体の自然治癒力を高めて治すみたいな考え方に似ていましたね💪

👉「肥料を使えば均一化して、個性は失われる」

→土地の個性をそのまま酒にしたい、という想いが強く伝わりました。

🌾お米に関する余談

産土は日本一高く米を買っていて、万が一の災害の場合を考えて約1億円分!の備蓄米を抱えている時もあるそう。

講義終了後は、蔵の目の前にある自社の田んぼへ、

ここで米作りのこだわりや、いい米を作るために協力してくれる仲間をご紹介。

馬は田んぼを慣らすのに🐎

ヤギは雑草を食べてくれて🐐

犬は害獣を追い払ってくれる🐕

田んぼを案内する時の神田代表はめちゃくちゃ少年のようといいますか、キラキラした感じで話てくれたので本当に楽しんで米作りしてるんだろうなぁと思いました✨

見学の感想

花の香酒造さんの取り組みは、まさに「日本版テロワール=産土」を体現するもの。

・土地の個性をそのまま酒にする

・文化を残すことを優先

・未来の農業と酒造りをつなぐ

それは単に酒を売るためではなく、日本文化そのものを次世代に残す挑戦なんだなぁと感じました。

「ロマネ・コンティを超える精神性で、世界一の酒を目指す」

という言葉も出ましたが、

それは量とか価格での勝負ではなく、哲学と文化、歴史の深さで勝負するという意味かと思われます👏

この考え方には心から共感と驚嘆をしましたし、日本酒が持つ可能性の大きさを改めて実感できて一段と好きになりました✨

代表に質問したことを一部抜粋

Q:今日の話のような考えはいつから浮かんでた?

A:産土を始める前、それこそ花の香ブランドを始める時からこういったことをやりたかった

└花の香が主力の時代にはあまりこういった雰囲気を感じなかったので、途中で方針を変えたのかな?と思って聞いてみましたが、昔から一貫性を持って取り組んでいたことがわかりました🙇♂️

Q:獺祭で修行したのはなぜ?

A:経営のことを学ぶのが目的で訪問させて頂いたら、経営者が酒造りのロジックを知らないと会社は変えれないと言われて学ぶことに

└獺祭の哲学と産土の哲学は、良いとか悪いとかではなく、方向性が違うような印象があったので聞きました。

Q:今現在、蔵のスタッフや周囲にどれくらい共感する人がいるのか?受け継ぐ人はいるのか?

A:菊池川流域全体には沢山いるし増えてきているが、自分の蔵がある町には少ない

└神田代表の考えは長期的で壮大、視座の高さと広さが桁違いなので、実行力ある仲間がたくさんいないと継続が大変だろうなぁと思って聞いてみました。

酒蔵に併設のSHOPにある梅の花、手前の窯では穂増や香子を食べてもらう構想があるそう

最後に

今回の訪問は、「酒蔵見学」というより「哲学や歴史、文化を学ぶ時間」でした。

実際に、代表自らプレゼンいただいたパートは造りの現場ではなかったし、文化や歴史、米作りの話で、商品や酒造りの話はあまり出ませんでした。

商品に関しては買い物の途中でちょっと話を聞いたくらい。(ちなみにみんなで20万近く爆買いしました笑)

酒蔵としては当然、酒造りとその販売を生業にしてるんですが、実際に行っていることは理念や哲学の体現とそれを広げること。

なのでタイトルを

『もはや酒造業ではない!?これは”産土業”!』

みたいな形で着地さしたわけです💡

👉今回の学びは私たちでいう「理念浸透」にも通じるところかと🍣🍶

代表に影響を与えた経営者、本田宗一郎さんの名言で私も好きなのがありまして、

『理念なき行動は”凶器”であり、 行動なき理念は”無価値”である。』

というやつです。

私はこの行動の部分を利益に置き換えて考えるようにしています。

「理念なき利益は”凶器”であり 利益なき理念は”無価値”である」

こんな感じで、両輪をバランスよく回すことが重要だなぁと思います。

代表は、

「自分たちの伝えたいことが全然伝わってない」

「品薄で人気になってしまうのもありがたいが考えものだ」

と言った感じで嘆いていて、今回の見学だけではまだまだ話足りずもっともっと伝えたい内容が広く深くたくさんありそうでした。。

これから日本酒原価酒蔵や寿司業態でも「産土」という思想をお客様とのコミュニケーションの中でちょっとでも伝えていければと思います✨

代表にレポートの内容確認をお願いしましたら、

「産土共鳴飲食店」としてよろしくお願い致します。と、エールもいただきましたので、それに見合う営業を頑張ります💪

今回は以上です!引き続き日本酒の魅力を発信していきます!🍶

花の香酒造とは

花の香酒造株式会社は、明治35年(1902年)、熊本県玉名郡和水町(なごみまち)にて創業。神社の井戸に湧き出る岩清水と、神社の田んぼ(神田)で収穫された米から始まり、代々地域により添ってきた老舗蔵です。

「花の香」という名は、創業時に酒蔵に漂ってきた梅の香りにちなんだもの。1992年には社名を「花の香酒造株式会社」に変更し、現在は六代目 神田清隆が当主を務めています。

土着の考え方を大切にした「産土 ubusuna」が酒造りの哲学です。昔から米どころだった菊池川流域・和水産の米を「産土米」として、自然農法を基本に、環境保全や土地の文化も酒づくりの一環とした取り組みを日々続けています。

■公式サイトhttps://www.hananoka.co.jp/